ピンポイントでライトの明るさを測定することは容易に可能です。

しかし、ライトが出すトータルの光量を計測することは簡単ではありません。

ここでは、このサイトが用いている測定方法を紹介します。

Contents

容易ではないトータルの明るさの測定

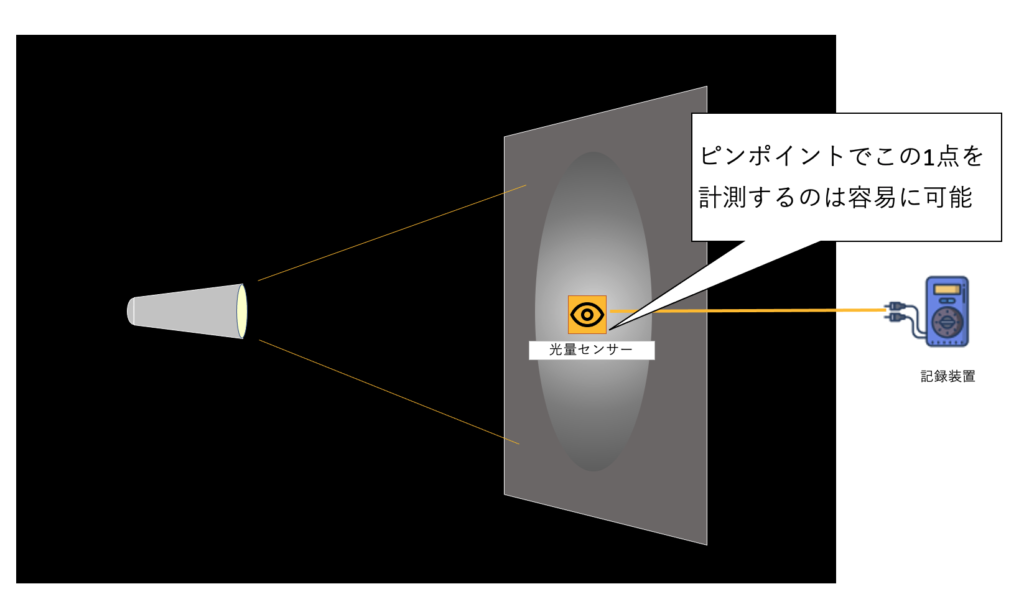

ライトの明るさをピンポイントの1点で測定することは容易に可能です。

ピンポイントの明るさはこのような照度の測定器で計測します。

これは私が2016年に購入した測定器EM-9300SDです。

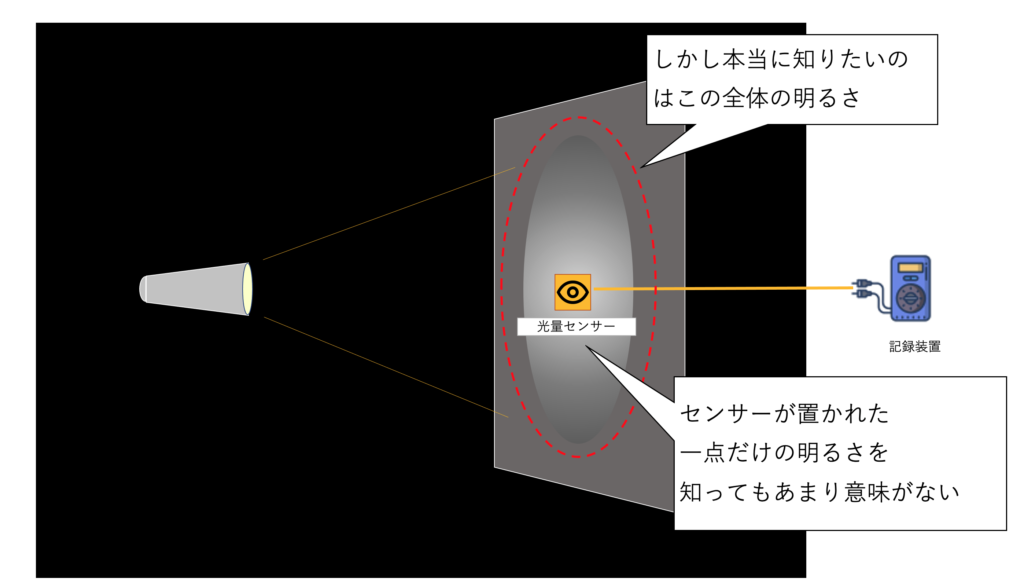

しかし、ライトは1点ではなく、広い範囲を照射します。

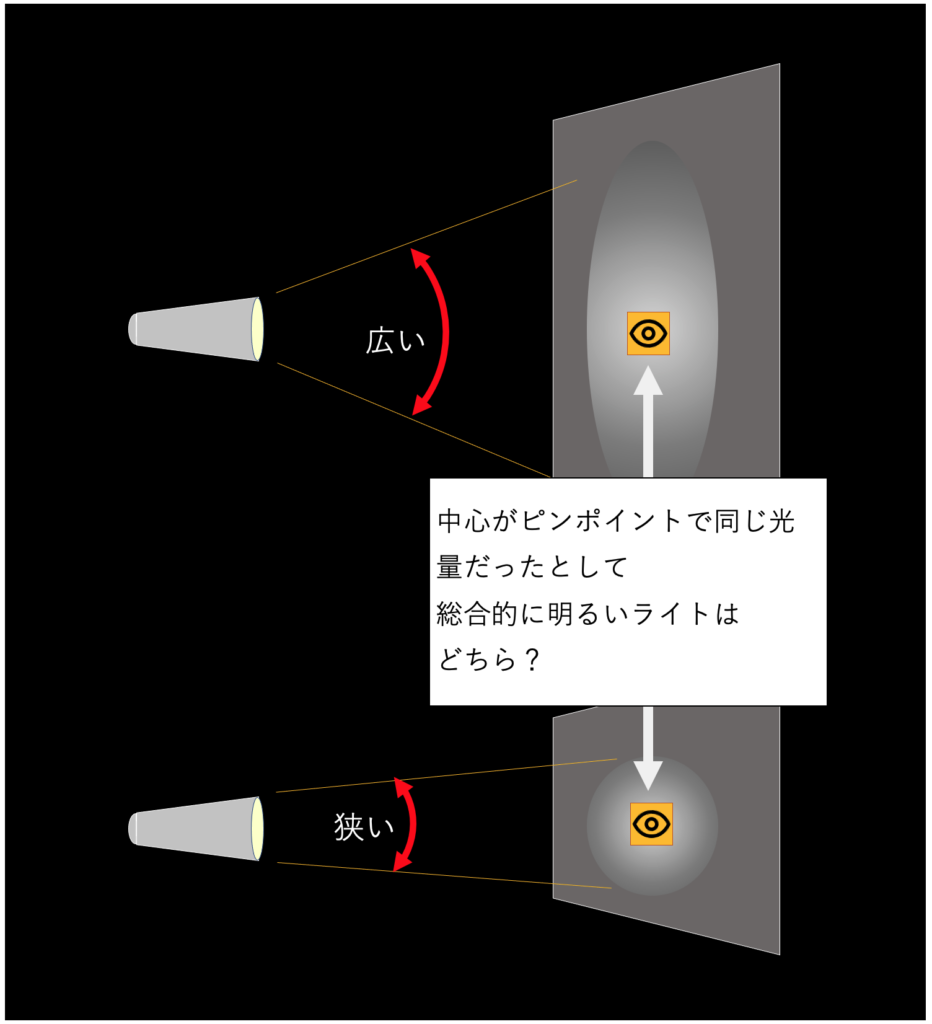

2つのライトの明るさを比較するとします。

光が照らす範囲の中心を測定して同じ明るさだったとした場合を考えてみましょう。

この場合は照らす面積がより広いライトのほうが総合的に明るいと判断できます。

では、ライトが照らす範囲を加味したトータルの光量はどのように計測すればよいでしょうか?

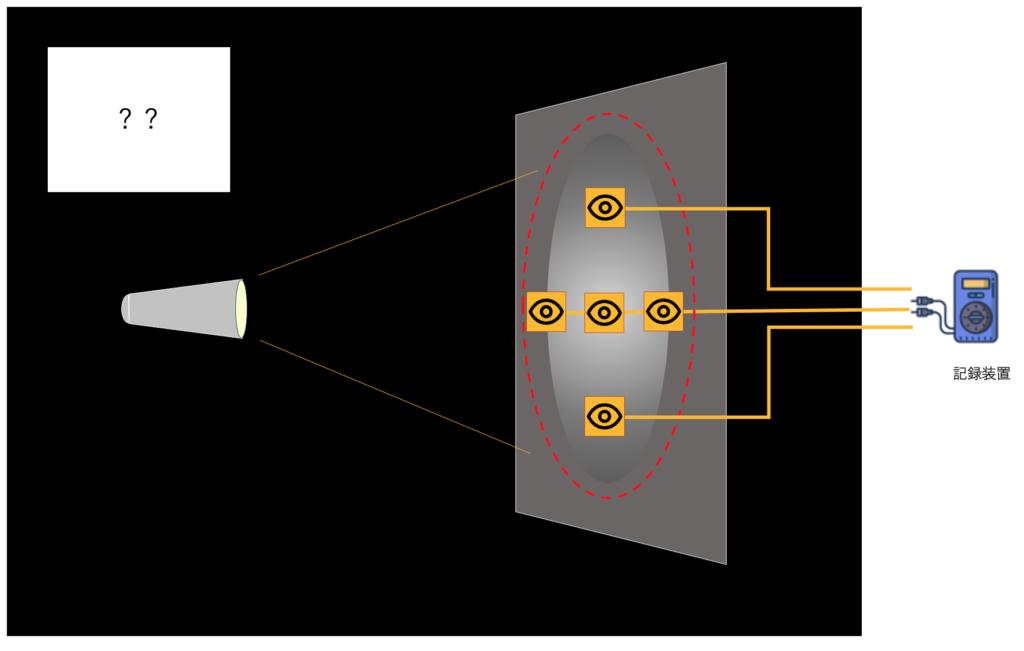

光を測定するセンサーを複数箇所に配置して計測する方法が考えられます。

しかし、照らし出される範囲がライトによって異なります。また仮に複数箇所での測定結果が得られたとしても、それをどのように総合的な光量に結びつければよいのかが簡単ではありません。

加えて前述の測定器の場合、若干の距離の差やライト・センサーの向きによって大幅に光量が変わります。

そのため、測定した定点での光量も厳密ではない値となります。

したがって、たとえば「異なるライトを比較した場合に、どちらの機種が明るいか?」を比較することが難しいです。

なお以前はこの定点での測定により、以下のように同一のライトの光量推移をたびたび測定していました。

積分球でのトータルの光量測定

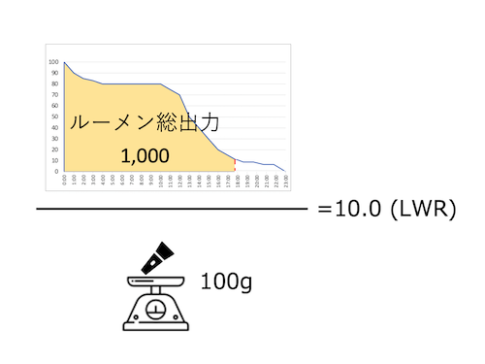

当サイトではライトのトータルの光量(全光束=ルーメン)を測定するために、積分球を利用しています。

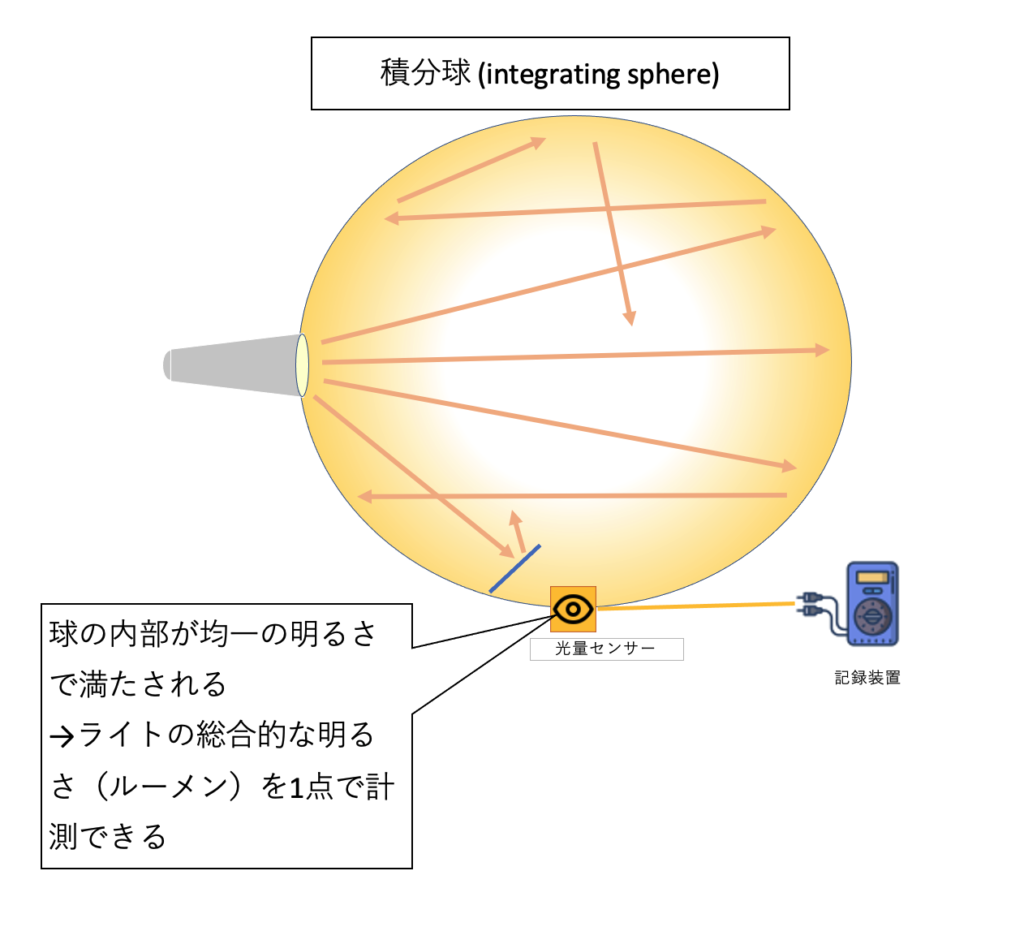

積分球はルーメンを測定するための球体です。ライトの光を照射すると、球体内で光が反射することにより内部が均質な明るさで満たされます。

その状態で1点を測定すると、ライトが放つ全光束(ルーメン)の値を得ることができます。

これが積分球です。直径が50cmもある中空の鉄球です。

積分球の内面は反射率の高い硫酸バリウムでコーティングされています。

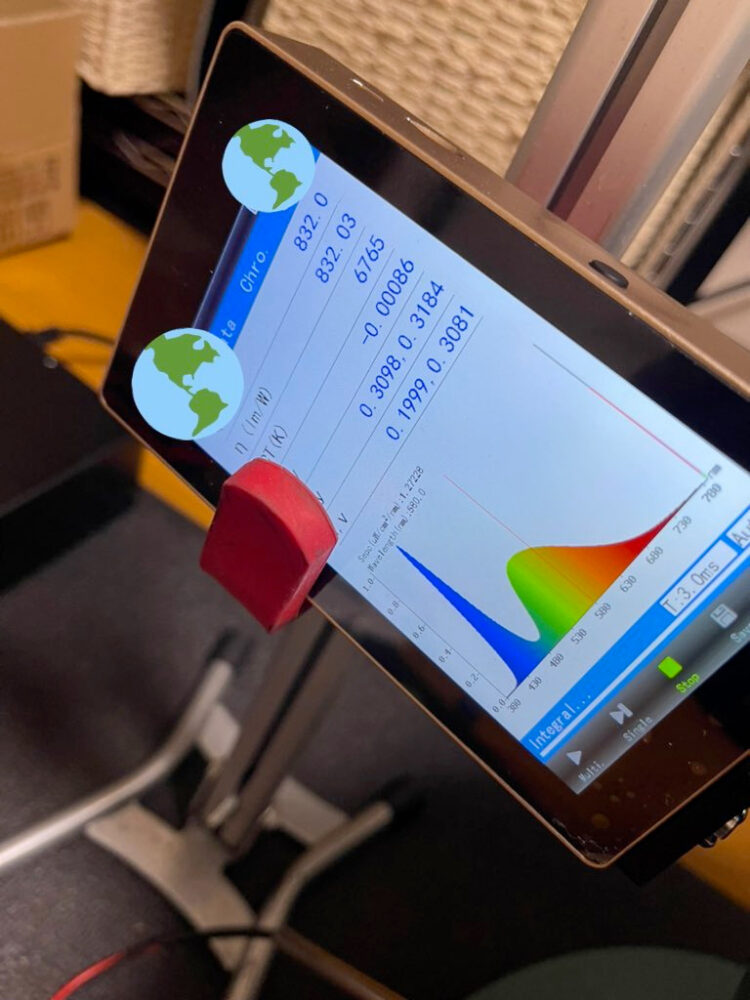

この積分球へ「スペクトル光束解析装置」という機械を接続し計測します。

正しい測定のための工夫

積分球を用いた測定であっても、計測条件が変わるとルーメン値に狂いが生じます。

それをできるだけ防ぐため、下記の工夫を行なっています。

- ライトと計測装置の取り付け位置と角度を一定とする。((備考)参照)

- ライトとバッテリーの性能は気温の影響を大きく受ける。そのため、室温を20℃〜25℃の間に保つ。

- 充電済みの新しいバッテリーを用いる。

原則としてサイクリングでは使用していないライト・バッテリーを使用する。 - アルカリ乾電池式ライトの場合、製造年月日が新しく未使用の、同じブランドの電池を使用する。なお、ブランドはパナソニックのアルカリ電池としています。

(備考)積分球でのライトの配置

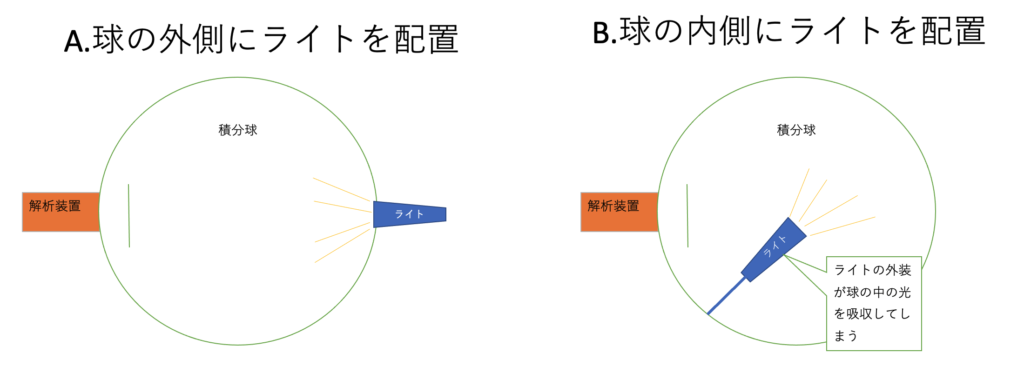

積分球の仕様としては、ライトは以下の図のように「球の外側」「球の内側」のいずれでも配置可能です。

しかし実際には球の内側に配置すると、ライト本体の外装が光を吸収します。

そのため、ライトの大きさや色(特に黒は光を吸収しやすい)によって、測定されるルーメンが変わってきます。

当サイトの計測では球の外側にライトを配置し、球の中へ光を照射しています。

なおライトを外側配置とする場合、遮光対策が必要となります。

ライトの形状に合わせた穴を用意しなければなりません。実はこの作業に結構な手間がかかっています。

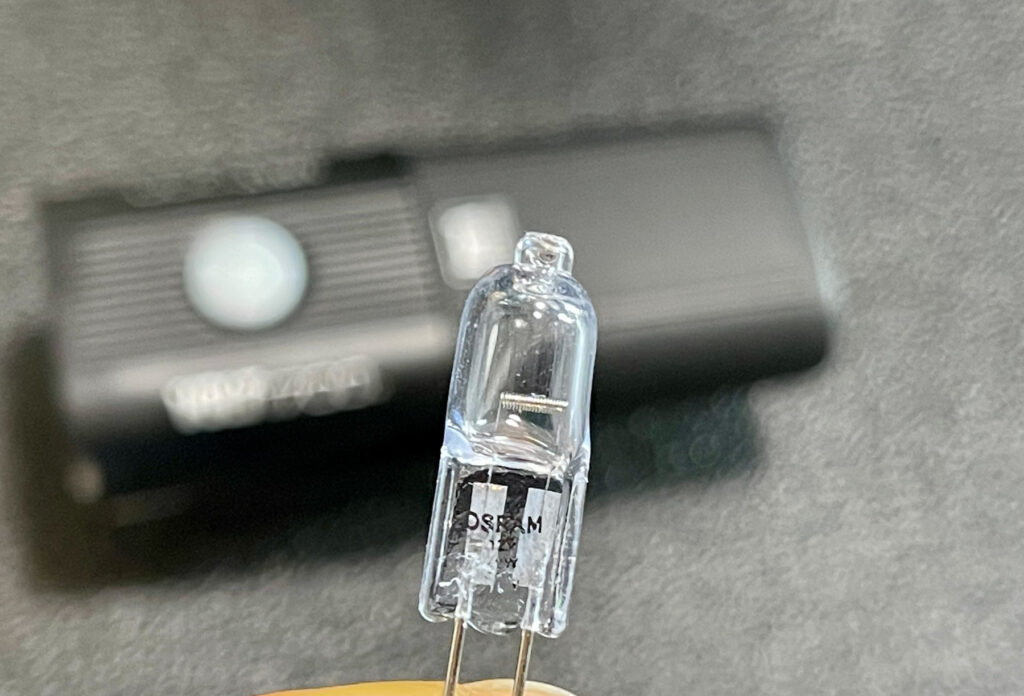

なお、測定機器メーカーが提供した基準電球にて解析装置のキャリブレーションを行なっています。

ちなみに以下が基準電球です。特定の電流値を流した場合に一定のルーメンの光を放つことが事前に検証されており、その光で解析機器を校正します。

コメントを残す